Entrevista

Enrique López Veiga: “La Unión Europea no acaba de entender bien qué es la pesca”

Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, conselleiro de Pesca, miembro Dirección General de Pesca de la Comunidad Europea... son algunos de los cargos que ha ejercido durante su trayectoria profesional. Y ahora publica “Historia Marítima de Galicia”

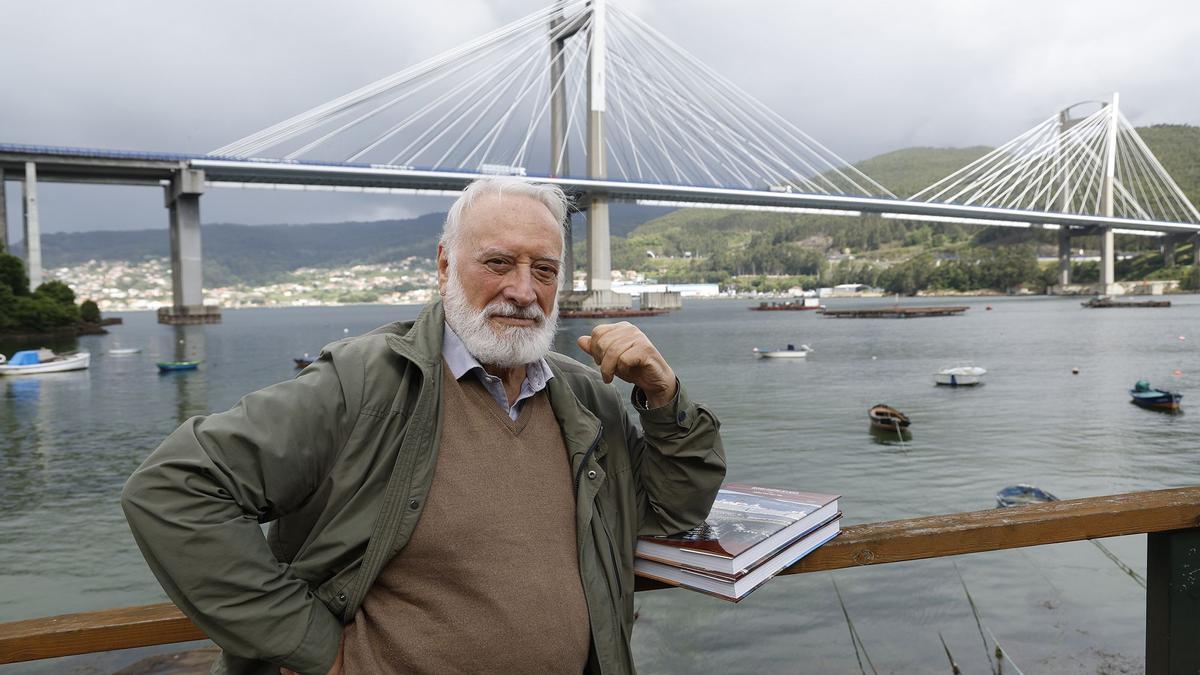

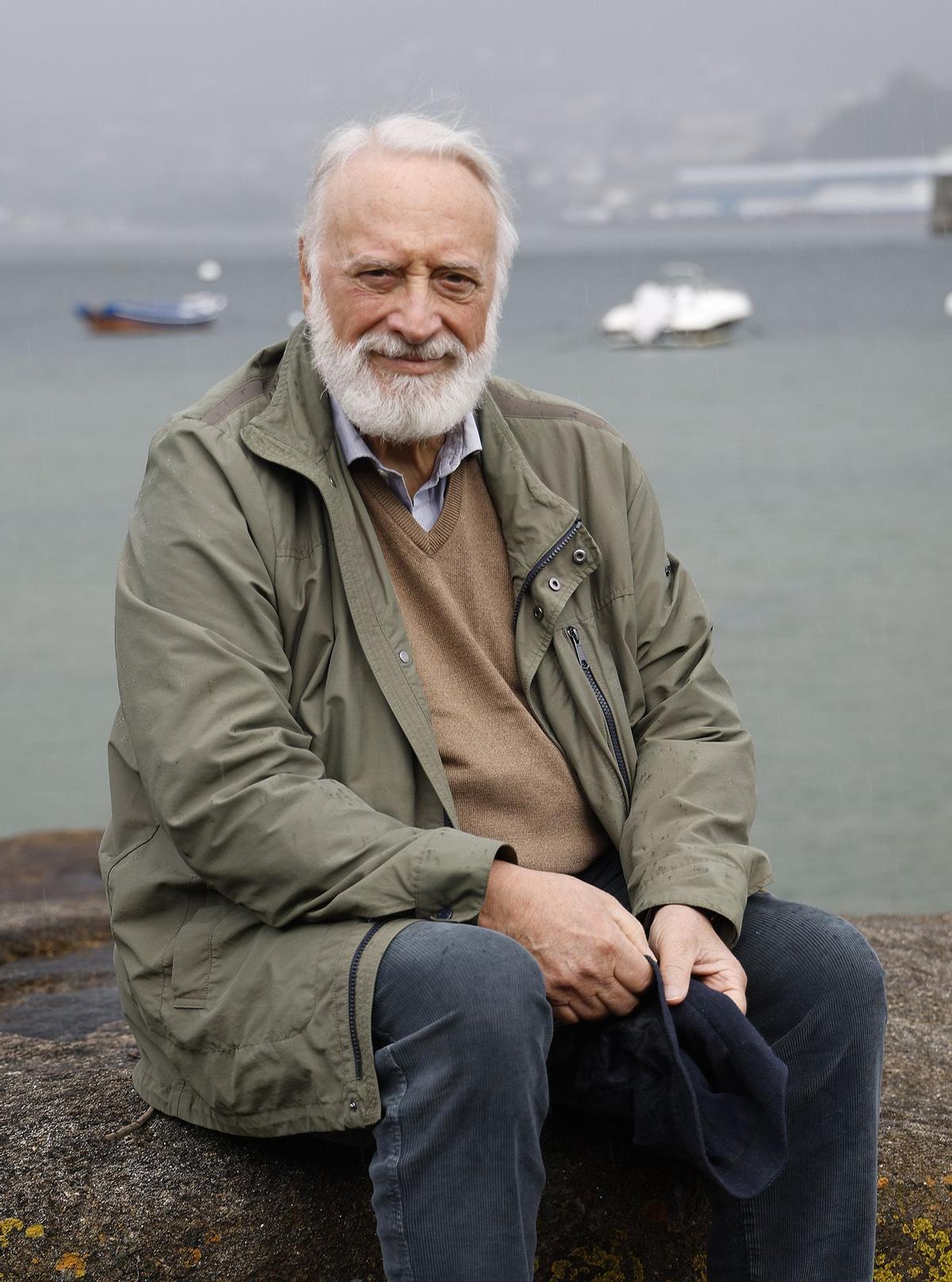

López Veiga, durante la entrevista / RICARDO GROBAS

Salvador Rodríguez

Nadie mejor que Enrique César López Veiga (A Coruña, 1947) para contar esta historia, sentencia el presidente de la Xunta Alfonso Rueda en el frontispicio de “Historia Marítima de Galicia” (Hércules de Ediciones), obra monumental en dos volúmenes elaborada por este hombre, cuya actividad profesional siempre ha estado vinculada a los asuntos pesqueros. Entre 1972 y 1978, fue investigador en el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo. En 1987, inició su estancia europea en la Dirección General de Pesca de la CE, en la Dirección de Mercados y Recursos Externos y como jefe de división de Estructuras de la Pesca. Después, abandonó Europa para hacerse cargo de la Consellería de Pesca de la Xunta primero en 1990 y, de nuevo, en 2001. En 2012 fue elegido senador por el Parlamento de Galicia, en 2015, nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo y, desde hace cuatro años, disfruta de lo que él define como una “jubilosa jubilación”.

¿Qué fue lo que le impulsó a abordar esta obra que bien podríamos calificar de monumental?

Tras escribir la parte histórica de un manual de política pesquera, en el que enfoqué la historia de la pesca mundial, me quedó la sensación de que debería especializarme y explicar esa materia aplicándola a Galicia. A mí se me ha quedado en la memoria aquella frase de Álvaro Cunqueiro que un día dijo que “el gallego es un ser ahistórico”, es decir, que pasa de los celtas a Balaídos, y es verdad. Si te pones a pensar te preguntas: ¿qué ha pasado en Galicia durante todos estos siglos para que estemos en la situación en que estamos?

¿Y en qué situación estamos?

Pues, desde el punto de vista histórico, en la de que en materia de pesca y de la Armada somos muy importantes, pero no así en la mercante ni en otras. Los gallegos tenemos necesidad de practicar la autoestima, de saber que somos mucho mejores de lo que nosotros mismos nos creemos, y eso hay que explicarlo, esa ha sido una de mis principales motivaciones.

Portada del libro "Historia marítima de Galicia" de Enrique César López Veiga / HÉRCULES DE EDICIONES

En el prólogo, por una parte pide disculpas por meterse en territorio de historiadores, pero por otra insinúa que los historiadores deberían haber tratado de acercarse más al mar. ¿Se ha contado mal la historia marítima de Galicia?

No es un reproche a los historiadores. Yo reconozco que me adentro en el territorio de la Historia y me arriesgo a cometer errores, pero no es menos cierto que hay muchos historiadores que han escrito sobre el mar, y que no conocen el mar, les falta un poco de criterio para poder analizarlo adecuadamente.

¿Por que afrontó el reto en solitario y no recurrió a colaboradores?

Es que yo reconozco que esta obra lleva opinión, sea acertada o no. Frente a otros libros en los que he participado con otros autores, en este caso entendí que era ya un asunto personal.

También avisa de que esta no es una historia etnocéntrica, que no se trata de autoexaltarnos, de decir “somos los mejores”.

Efectivamente. Yo soy galleguista pero no nacionalista, y soy español, y soy europeísta. Los gallegos tenemos una serie de singularidades, somos distintos y solemos ser equilibrados, nada amigos de los extremos. Por lo tanto, lo que he pretendido es mostrar las razones reales por las cuales hemos sobresalido en la pesca y otras cuestiones como, por ejemplo, por qué hemos tardado tanto en producir almirantes para la Armada.

Es ese “déficit de almirantes” del que usted da cuenta que padecimos, especialmente durante el Descubrimiento de América y los primeros años de su colonización. ¿A qué se debió?

Eso es producto de la propia Historia y yo no voy acudir a la clásica justificación de que la culpa fue de los Reyes Católicos. No, no. A Galicia la hundieron los señoríos eclesiásticos y los nobles, que siempre han sido unos parásitos, y esto es bueno que se sepa. Porque, en aquellos tiempos, los mandos de la Armada procedían de la nobleza, y la verdad es que muchas veces eran bastante inútiles. En cambio, los barcos estaban llenos de tripulantes gallegos. Sin embargo, la Historia ha recogido en las batallas la presencia de los almirantes, pero no así los de los tripulantes. En Trafalgar, por ejemplo, está registrado que el 60 por ciento de las bajas fueron de gallegos. De hecho,el geógrafo, naturalista y humanista coruñés José Andrés Cornide solía recordarle al rey que los gallegos siempre acudían a su llamada mientras que, en otras zonas, se “escaqueaban” bastante. En fin, que, hablando en plata, los gallegos éramos “carne de cañón”.

¿Y cuando empezamos a tener almirantes?

La situación empezó a cambiar cuando, en el seno militar, y aquí concretamente en la Armada, se empezó a aplicar la política de ascender por méritos, como ya se hacía en las armadas británica u holandesa. Desde ese momento empezó a emerger gente muy ilustrada que dio lugar a la aparición de los primeros almirantes y oficiales gallegos de la Armada.

De lo que no cabe duda es que la relación con el mar es básica para entender Galicia. Es una relación que obviamente empieza con la pesca, sigue con la guerra y prosigue con el comercio. Pero al comercio llegamos tarde: ¿por qué?

Los gallegos siempre hemos sido gentes muy de producción, un pueblo “sobrio, laborioso y robusto”, como decía Méndez Núñez. Y sí, somos un pueblo duro, y hemos sido capaces de producir. Sin embargo, en el comercio no pudimos ser tan buenos cuando tocaba porque los señoríos eclesiásticos y la nobleza (no me cansaré de citarlos) provocaron el atraso de Galicia, al no permitir que el comercio llegase aquí cuando debía, y consecuentemente tardase en desarrollarse el capitalismo. Y eso perduró durante muchísimo tiempo.

¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas?

Ese frenazo persistió hasta mediados del siglo XIX, y ya es hora de decir que quienes más contribuyeron a cambiar la situacion fueron los catalanes. Porque fueron ellos los que introdujeron el comercio en Galicia, primero con la salazón, financiando la pesca, y a partir de ahí desarrollando toda la industria conservera, que era una gran industria en la época, al punto de que fue la protagonista de la Revolución Industrial en Vigo, cosa que no ocurrió en ninguna otra parte de Galicia. Los asalariados de la pesca se inventaron aquí, hubo una revolución en los modos económicos y, aparte de eso, como la conserva producida en Galicia tenía que competir en los mercados internacionales, eso derivó en un relanzamiento de la pesca y ¡cómo no! en la implantación de los astilleros.

¿Cuándo podemos hablar de la existencia de puertos en Galicia, y cuáles serían?

Lógicamente, y debido al influjo eclesiástico, donde primero florecieron puertos fue en las villas de realengo, es decir, aquellas que dependían de la autoridad real. En el sur de Galicia fue Baiona, que en aquella época era más importante que Vigo; y, en el norte, A Coruña. Por su parte, en todos los que eran señoríos eclesiásticos, caso de Pontevedra, se registraba una oposición a la industrialización porque se argumentaba que eso encarecía el trabajo en el campo. De ese retraso, y de la importancia de los puertos, nos dimos cuenta cuando a Galicia no se le permitió comerciar directamente con América, y en cambio sí a Sevilla. A Galicia se la excluyó de los tráficos comerciales. Incluso antes del Descubrimiento, los puertos gallegos ya tenían vetado el comercio con Flandes, que se le adjudicó a los puertos cántabros.

López Veiga, durante la entrevista / RICARDO GROBAS

Vamos con la pesca. Como dije antes, en el libro promete no caer en favoritismos, pero el caso es que en muchos países los gallegos tenemos fama de esquilmadores de caladeros, empezando por los propios.

En eso hay, como no podía ser de otra manera, una buena parte de leyenda negra. La gente del mar de Galicia es como la gente de todos los países marítimos: pesca lo que puede vender. Pero, en Galicia, la del mar, y de esto puedo dar fe, es gente que trabaja honestamente y que usa las mismas artes de pesca que los demás. ¿Que pasa? Para mí que incluso hay un toque de racismo en esa leyenda negra. Por ejemplo, en el norte de Europa no se explicaban cómo unos señores “medio atrasados” eran mucho mejores que ellos pescando. Y, en su momento, como había que justificar la ampliación de aguas territoriales a 200 millas, empezó a echarse la culpa de la sobrepesca de los gallegos. Y no es así. Es verdad que todo es mejorable, pero también había sobrepesca en el mar del Norte. Yo viví de cerca las negociaciones con los canadienses y comprobé que ellos no se explicaban cómo era posible que esos “andrajosos gallegos” eran mejores tanto pescando como comercializando el pescado. Y nos tuvimos que marchar, sí, pero ellos no fueron capaces de entrar en el comercio español. En cambio, España, y Galicia en particular, ha sido capaz de generar un montón de multinacionales, empresas que se han instalado y se han internacionalizado de una manera que no han conseguido otros países europeos. Y todo eso, claro, genera una cierta irritación hacia nosotros por parte de algunos países europeos. Pero es que la visión que tuvo en su día Pescanova es una filosofía con una proyección empresarial impresionante. Y ahí sigue, aunque de otra manera, claro, y por cierto aún va muy por delante de lo que es la política común de pesca.

La “política común” es la de la Unión Europea, evidentemente.

Sí, la de la Unión Europea, donde yo creo que no acaban de entender bien qué es la pesca. Lo digo porque lo sé, porque yo trabajé allí, y en mi época sí que había expertos en pesca, pero ahora mismo no veo a un experto que asesore la política pesquera de la UE, donde se vive en una especie de ensoñación ecologista que no va ninguna parte.

"Durante la adhesión a la Comunidad Económica Europea, a España se la maltrató. Nos aplicaron un período de transición que duró 20 años”

Su libro termina con el ingreso en la UE? ¿Qué balance pesquero hace de nuestra integración en ella?

Un balance plagado de claroscuros. Durante el proceso de adhesión a la por aquel entonces Comunidad Económica Europea, a España se la maltrató. Para empezar, nos aplicaron un período de transición que duró 20 años, cosa que no se le aplicó a ningún otro país. Ahora que nos hablan de esfuerzo de gestión, que es el que yo defiendo, nos dicen que eso tiene muchos problemas.Pero ¿qué problemas? ¿Y por qué se le impuso a España? Sin embargo, lo aguantamos, y no se hundió la pesca de Gran Sol. España ha hecho un esfuerzo en su legislación interna que no lo ha hecho nadie más; se confeccionaron los censos, se contingentaron los caladeros, se ajustó el esfuerzo pesquero…Y, por otra parte, apostamos por unas inversiones en el exterior en las que la UE nunca ha querido entender el papel positivo que tienen, no ya solo para España, sino también para los países en los que nuestro capital se instala. Namibia no era una potencia pesquera, hoy sí lo es, y con capital gallego, lo mismo que Argentina. Hemos generado unas posibilidades de empleo en todos estos países que no se nos han reconocido.

Esos son los “oscuros”….¿y los claros?

Los claros son que hemos recibido una gran cantidad de financiación, una financiacion que se inyectó desde la Xunta de Galicia, con Fondos de la UE. Y esto para la industria de transformación, porque esta industria es clave en el desarrollo económico, y para mantener las posibilidades pesqueras. Hubo una financiación que los gallegos, hay que decirlo, hemos utilizado muy bien. Y eso se demuestra en que Galicia sigue siendo una potencia pesquera.

Ante el expansionanismo de otras flotas, y especialmente de la china, ¿de qué fuerzas disponemos (desde la UE) para negociar?

Las tenemos, que no te quepa duda, porque a fin de cuentas somos un potencia que compra. Lo que tiene que hacer la UE es poner condiciones a China si quiere explotar determinados caladeros.

–¿Qué condiciones?

De tipo laboral, por ejemplo; hay que exigirle a China que aplique la legislación internacional sobre derechos laborales. Y empezar a controlar el tráfico de todos esos barcos que circulan por nuestras costas con banderas raras…¿Por qué los gallegos tenemos que comernos una marea negra que ni nos va ni nos viene? Yo creo que es que no hay una buena política europea, no existe, porque se carece de los conocimientos adecuados.

¿O será porque a la UE le falta fuerza?

Por supuesto que hay que reforzar la UE, empezando por emprender una política de defensa común. El problema es que la UE es fuerte pero no quiere ejercer esa fuerza. Y en vez de defender los derechos de los ciudadanos, prefiere aplicar ese ecologismo desbocado. ¡Y claro que hay que cuidar el Medio Ambiente! Pero con una política sensata, no con la del “caiga quien caiga”. Es que uno se lee el Pacto Verde y no hay quien lo entienda. Y eso es porque, en realidad, se queda solo en un eslogan.

"La política portuaria necesita una reflexión seria. La ley que tenemos ahora hace competir a los puertos entre sí, y eso puede parecer una buena idea, pero no lo es. Resulta absurdo que Marín pretenda competir con Vigo”

Como usted ha sido presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, pregunto: ¿Cuáles son las prioridades por las que hay que apostar? ¿Se puede apostar por todo a la vez (pesca, comercio, turismo…) o hay que especializarse?

La política portuaria necesita una reflexión seria. La ley que tenemos ahora nos hace competir a los puertos unos con otros, y eso puede parecer una buena idea, pero no lo es tanto. Es absurdo que Marín pretenda competir con Vigo, no es lógico. Por lo tanto, tenemos que especializarnos. El puerto de Vigo ya dispone de unas especializaciones evidentes: la construcción naval, el tráfico de contenedores, la pesca, los coches... Y ahí debemos seguir estando. Aunque, hoy en día, la gran demanda es la de contenedores, porque eso significa tener la materia prima a mano. Es absurdo que el ferrocarril no llegue hasta el puerto, y Vigo no tiene eso. Los puertos tienen que ser intermodales y el de Vigo menos mal que dispone de la terminal de Guixar. Pero llegará un momento en que no vamos a tener más sitio, y entonces habrá que sacrificar algo…

"El puerto de Vigo necesita ampliarse, es una evidencia. Los coches necesitan más espacio, porque si no acabarán yéndose a Leixoes… o a Ferrol”

Me temo que se refiere usted a los “temidos” rellenos.

A eso iba. Es que a un holandés no se le puede decir “Recheos non”, pero en Galicia….el “non” es una cosa que tenemos ahí y que es muy nociva. El puerto necesita ampliarse, es una evidencia. Los coches, por ejemplo, necesitan más espacio, porque sino acabaran yéndose a Leixoes… o a Ferrol.

Eso exige un cambio de mentalidad en la sociedad.

Si, pero es que la sociedad viguesa quiere vivir bien, quiere ser una sociedad de servicios, pero los servicios se dan a la industria. ¿Y a qué industria? Tienen que ser unos servicios orientados hacia el mar, y en Vigo tenemos una de las mayores ventajas: un puerto natural que es imposible de replicar, donde no hay problemas de calado…Ahora bien, si no las quieres explotar, otro vendrá, y el peligro está en el puerto de A Coruña, o en el de Ferrol, porque el ferrocarril ya llega hasta allí.

Una vez escuché una opinión muy particular, y es que el futuro de todos esos pequeños puertos salpicados por la costa de Galicia es el de “ser museos”, que la pesca de bajura es “insostenible” durante muchos más años. ¿Hay que regenerar nuestros propios caladeros?

En este asunto, hay que poner las cosas en su justo término. Crisis como la de la sardina, por ejemplo, llevan produciéndose en Galicia desde siglos atrás. Igual se podría decir del pulpo, u otras especies. En el mar hay cosechas mejores y peores que son producto de fluctuaciones naturales y, aún así, desde que estamos en la UE la sobrespesca en los bancos gallegos se ha corregido muchísimo. Galicia tiene, sin ir más lejos, un sistema de gestión del marisqueo ejemplar, no lo hay en ningún otro país europeo. ¿Que se puede hacer mejor? Sí, pero en los últimos 30 años se ha cambiado mucho,y eso lo afrontó la Xunta presidida por Manuel Fraga, se debe decir. Se trata de aplicar bien el esfuerzo pesquero con la sostenibilidad que da el recurso. No, no somos el demonio, pero tampoco nos creamos que somos el demonio y arrasamos con todo. Lo peor que tienen las leyendas negras es que nos la creamos nosotros.Aquí se multa mucho porque se hacen más inspecciones que en ningún otro país de Europa.

"La acuicultura debe ser un uso alternativo del mar. Encaja bien, produce productos de calidad, y hay que apostar por ella. Pero esa no es la solución para la pesca de bajura, la artesanal, que debe seguir existiendo”

¿La acuicultura es una buena alternativa?

La acuicultura debe ser un uso alternativo del mar. Encaja bien, produce productos de calidad, y hay que apostar por ella. Pero esa no es la solución para la pesca de bajura, la artesanal, que debe seguir existiendo…y en este sentido vamos por buen camino, como ya he dicho. Probablemente tengamos que mejorar la comercialización, que es lo más difícil, pero vamos bien.

Suscríbete para seguir leyendo

- Estos son los minutos que hay que caminar al día para conseguir adelgazar: muchos menos de los que te imaginas

- El Estatuto de los Trabajadores se pronuncia: ¿Puede la empresa elegir la mitad de tus vacaciones?

- Solo una taza después de comer te ayudará a adelgazar sin esfuerzo

- Vox veta un acto festivo con medio siglo de historia de un pueblo de Castellón: 'No son nuestras tradiciones

- José María Almoguera reacciona a las palabras de Carmen Borrego tras su reconciliación con Paola Olmedo

- Galería de fotos de las ferias de la cereza de la Salzadella y Caudiel

- Gonzalo Bernardos lanza este importante consejo a quienes vayan a comprar un piso: 'Os recomiendo que...

- Fiesta de la cereza en Castellón: Dos ferias encumbran a este fruto con actividades y muchos kilos para vender