Antioquía

Nueve meses después del terremoto de Turquía: abandono y desesperación

"El Estado nos abandonó desde el primer día. A todos. Nos han abandonado”, aseguran los damnificados

Un chatarrero entre las ruinas de Antioquía. / Adrià Rocha Cutiller

Adrià Rocha Cutiller

A Mehmet le cuesta volver a su ciudad, Antioquía, a su antigua calle, a la calle de ella, donde ella estaba, el último lugar donde la vio, de donde sacaron al marido de su hija, donde donde se supone que todo terminó, según le contó el joven. Mehmet lo sabe pero no lo sabe; nadie se lo ha confirmado pero tras nueve meses pocas dudas quedan: Mehmet, de 60 años, perdió a su hija, Meral, en el terremoto del pasado seis de febrero en el sureste de Turquía. La perdió porque no está: Meral no ha sido declarada muerta porque los resultados del ADN del cadáver no fueron concluyentes. Meral, oficialmente, está desaparecida.

“Cuando la perdimos, lo perdimos todo. Perdimos nuestra casa, nuestro trabajo. La perdimos a ella… Meral era adoptada, así que ya supimos desde el primer momento que identificar el ADN sería muy complicado”, explica Mehmet, de baja estatura, barba blanca, mientras mira al suelo.

Lo que vino después no fue una tortura burocrática. Mehmet y su mujer consiguieron una muestra de pelo de su hija y, durante meses, lo probaron todo: fueron a la gobernación provincial, al Parlamento, al Ministerio de Justicia, al de Sanidad, a los servicios de emergencia, hasta a un programa de televisión. Un fiscal se quedó con la muestra de pelo. Según Mehmet pudo saber luego, el fiscal la perdió. El hombre sigue buscando a su hija; aunque cada vez las esperanzas son menores.

“Quisimos llevar el caso a juicio, pero lo he perdido todo. Por culpa del terremoto no tengo el dinero para pagármelo, no puedo conseguir que mi derecho de querer enterrar a mi hija sea respetado. He buscado respuestas por parte del Estado, pero nadie me ha dicho nada. El Estado nos abandonó desde el primer día. A todos. Nos han abandonado”, dice Mehmet, mientras mira atrás. Aus espaldas, un descampado de rocas y ladrillos tirados en el suelo que antes, en otra época, era el edificio de nueve plantas donde vivía su hija. Hace nueve meses, este barrio estaba lleno de este tipo de viviendas.

Destrucción en Antioquía. / Adrià Rocha Cutiller

Ahora ya no queda nada: apenas un perro que vagabundea por los alrededores, camiones que retumban por la carretera de allá, al final de la calle, y polvo, mucho polvo. Estamos a finales de otoño, pero el calor y el sol aún se hacen notar en Antioquía, antigua ciudad milenaria, la segunda del mundo tras Jerusalén donde, hace 2000 años, se empezó a predicar el cristianismo.

Antioquía, sin embargo, ya no está: el terremoto de este año en el sureste de Turquía y el noreste de Siria, que provocó la muerte de más de 50.000 personas, se la llevó por delante. Sus murallas, iglesias y sinagogas milenarias, sus mezquitas centenarias ya no son más que un vacío donde antes había memoria y siglos de historia. Algunas mezquitas, las más nuevas, siguen en pie, pero han quedado desnudas de sus minaretes.

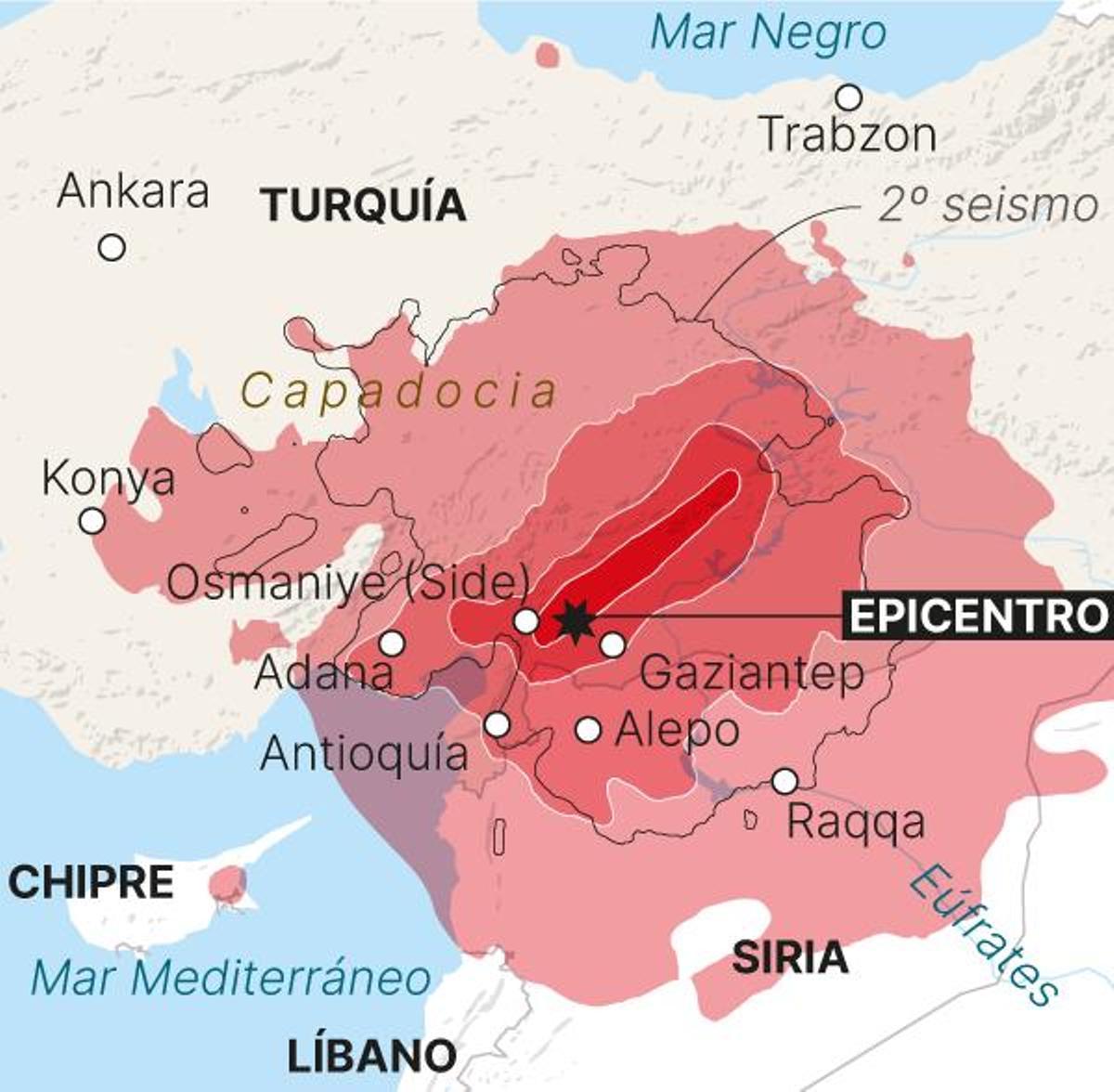

Epicentro del terremoto. / EPC

Miedo a respirar

“La vida se nos ha vuelto increíblemente dura, ¿sabes? Yo llevo con mi familia viviendo nueve meses en una tienda de campaña, y aún así tengo que venir al mercado cada día a trabajar; mientras mis hijos intentan estudiar e ir a la escuela”, explica un vendedor de verduras apostado en el centro de la ciudad. Su clientela es escasa: “Mucha gente tiene miedo de salir de los campos de refugiados. Hay muchos rumores de que los perros callejeros han empezado a morder a la gente porque tienen hambre, ¿sabes?”, dice o pregunta el hombre.

Pero sobre todo hay polvo. Por todos lados, polvo. En el aire, en el suelo. La ciudad, a medio derruir, en proceso de derribo, vive sumergida en una nube de polvo gris anaranjado del que es imposible escapar. Todos le temen al aire.

“Para poder superar un trauma, una persona necesita volver a la normalidad: volver a un contexto en el que haya una sensación de seguridad, un orden, un cierto confort —explica Nilgün Yeniocak, psicóloga—. Consiste en conseguir un espacio para que las personas traumatizadas puedan reflexionar sobre lo ocurrido. Pero en una emergencia como la que ha habido, esto ha sido imposible. El trauma colectivo es tan mayúsculo que lo convierte todo en más difícil. Y, además, el Estado no ha sido capaz de dar un contexto favorable para esta recuperación, lo que ha convertido que los traumas de la gente se vuelvan crónicos”.

Destrucción en Antioquía. / Adrià Rocha Cutiller

Yeniocak asegura que, en muchos casos, las personas se retraumatizan por las condiciones de vida, por ver, cada día, cada minuto, la destrucción que ocurrió esa noche, por el miedo al aire. “Ahora hablando ya me quema la garganta por culpa del polvo. Hay miedo de que en el aire haya mucho amianto por las demoliciones, y mucha gente tiene miedo de desarrollar cáncer en unos años. La calidad del aire es malísima, a pesar de que el Gobierno diga lo contrario. Y yo también noto como todo esto me afecta a mí. Noto que cualquier pequeño problema me bloquea”, dice Yeniocak, y que veces le es imposible no recordar esa madrugada, los gritos desde debajo de los escombros durante las primeras horas, el silencio que siguió después.

Entre escombros

“¡Ahí abajo! Dale más para allá, detrás de esas rocas. ¡Mira, eso parecen unos audífonos!”. El sol empieza a esconderse detrás de la nube de polvo mientras un grupo de hombres trabaja. “A ver si puedes bajar un poco más cerca del nivel del suelo. Por esa parte tiene que haber algo”.

Son varios, y mientras unos miran y charlan y el mayor da indicaciones, una excavadora intenta perforar lo que antes fue un edificio comercial del centro de la ciudad. “Hoy por fin hemos llegado al sótano, y hemos sacado una moto y un par de coches destrozados. Eso es bueno para el metal, para venderlo, pero tampoco nos interesa demasiado”, dice el jefe de los chatarreros, cuyo objetivo es otro. A su alrededor, mujeres examinan la escena, una familia pasa con un carro a caballo cargado de metales, un perro cojo curiosea.

“¡Ahí! ¡Ahí! ¡Por fin! Por fin llegamos a la tienda de electrónica”, grita el mayor, que se pone los guantes y manda a los charlatanes a bajar al agujero.

Empieza el trabajo: portátiles destrozados, 'routers' aún en buen estado, discos y videojuegos que, puede ser, hayan sobrevivido, auriculares, tarjetas de memoria, cables que no hayan perdido —del todo— el color, el acolchado de una silla de ordenador, todo es susceptible de ser vendido. “Desde hace meses que nos dedicamos a esto. No tenemos alternativa: nadie nos ha ayudado, y perdimos nuestros trabajos anteriores. Yo trabajaba en obras con el que lleva la excavadora, pero la empresa cerró. Así que cogí algunos jóvenes y nos pusimos a buscar entre los escombros”, dice el capataz. Por por suerte, afirma no haber encontrado ningún cadáver durante sus trabajos, pero que conoce a gente que sí.

“En esta ciudad la gente está atrapada en un presente lleno de incertidumbres, sin un futuro. Y en este presente, todo se amontona: la gente ha perdido sus casas, su capacidad de ganarse la vida, a familiares y amigos. ¿Qué viene después? La vida sigue, porque no todo el mundo murió en el terremoto, pero ¿de qué forma sigue?”, se pregunta la psicóloga Yeniocak, que continúa: “Recibo pacientes que me dicen que ojalá hubiesen muerto, porque ahora todo es mucho más difícil, y a nadie fuera de aquí parece importarle. Para esta gente, la vida ha perdido su significado. Cuanto más tiempo pasa, con la situación siguiendo como está, cada vez me encuentro más con casos parecidos”.

Números en las lápidas

Lejos del polvo y el retrueno de las excavadoras de Antioquía, a las afueras de la ciudad, decenas de personas pasean cabizbajas entre maderas y lápidas. El cementerio de Narlica es uno de muy pocos en todo el mundo donde la fecha de fallecimiento es la misma para todos. No hay excepción: todos, el 6 de febrero de 2023.

En Narlica hay enterradas algo más de 1.000 personas y, además de un cementerio, es una fosa común: muchas lápidas no tienen ni nombre ni apellidos ni más identificación que un número negro pintado en una tabla de madera. Trabajadores del lugar abren y cierran tumbas, intentando sacar muestras de ADN con las que identificar a todos los muertos. El Gobierno turco ha prometido terminar con las tareas en cuanto se cumpla el primer aniversario del terremoto.

Números en las tumbas del cementerio de Narlica. / Adrià Rocha Cutiller

Mehmet viene a menudo. Le cuesta, dice, le duele, dice, pero viene a menudo porque se sentiría culpable si no lo hiciese. Alguien le dijo ese día inolvidable que la tumba de su hija es la ‘854’, así que él la cuida, intenta mimarla, mantenerla limpia de hierbajos, pero no saber le corroe.

“Cada vez que vengo… me viene a la cabeza todo lo que vivimos esa noche, esa mañana. Esa pesadilla… Desde entonces he preguntado por todos lados, pero nunca nadie me ha dado respuesta. Hace nueve meses que no está… cuántos meses más tendrán que pasar”, se pregunta Mehmet, que asegura que hay miles de personas en una situación similar a la suya, con sus familiares oficialmente desaparecidos.

Mehmet, ante la supuesta tumba de su hija. / Adrià Rocha Cutiller

El gobierno turco, sin embargo, asegura que son unas pocas decenas. “Para las personas en esta situación, el tiempo se convierte en una cárcel, porque mientras este familiar desaparecido no aparece, hay una esperanza que se queda —explica Yeniocak—. Y este dolor no resuelto no les permite continuar con sus vidas. No les permite seguir, atrapándolos entre una especie de esperanza por que esta persona esté aún viva y la desesperanza, al mismo tiempo, de la muerte no confirmada. Todo esto hace que el duelo sea mucho más complicado y difícil de superar”.

Mehmet, mientras tanto, mira el número, ‘854’, buscando unas respuestas que no encuentra, y reza en un silencio sepulcral ante la posible tumba de su hija. “Solo un padre y una madre pueden entender lo que se siente al no saber dónde está tu hija. La perdimos, y no sabemos dónde está. Si es ella la de aquí o no. Nada más importa. Ya no está. Ya no está”, dice y repite el hombre.

“Yo ya estoy mayor, espero reencontrarme con ella pronto. Solo quiero que tenga un lugar donde descansar. Que tenga su propio lugar. Lo único que quiero es poder ir a su lado, saber que ella está ahí, en su propia tumba, hablar con ella, conversar con ella. Pero no… no puedo. El Estado me ha dado la espalda, y ella se me fue como una pompa de jabón entre los dedos. Ya no está. Una frase tan simple, tan corta… pero es tan difícil vivir sin ella… Que Dios no se lo haga pasar a nadie más”.

Suscríbete para seguir leyendo

- Muere de un infarto una niña tras ser acuchilladas dos compañeras por un hombre cerca de su colegio

- Buckingham anuncia el regreso a la vida pública de Carlos III y frena en seco los rumores sobre su estado de salud

- Un tiroteo en una fiesta en Memphis (EEUU) deja al menos dos muertos y seis heridos

- Daniel Sancho declarará este jueves en su juicio en Tailandia como estaba previsto

- Mueren al menos cuatro personas tras derrumbarse una vivienda en construcción en China

- El líder mafioso que amenaza a la heredera de Holanda se fuga de España por una descoordinación judicial

- El Ejército colombiano neutraliza a 15 miembros de disidencias de las FARC

- ¿Ha perdido el rumbo Israel? Cómo el realismo dejó paso al extremismo que ha destruido Gaza